リジェネラティブへ (2)

- 信一 辻

- 2022年5月2日

- 読了時間: 11分

土と農から遠く隔てられた日本人

10人のうち9人が都市に住む日本は、世界でも有数の大都市集中型の国だ。ほとんどの人々は今や土から遠く隔てられている。からだのどこかに泥をつけて帰った子どもを見て、親は大騒ぎをする。その親が土に触れるのも、せいぜい通販で買った園芸用土をプランターに入れるときくらい。ぼくの家の周りでも土は消えつつある。庭はどんどんコンクリートや防草シートで覆われていく。近くの駐車場では、誰かが(ぼくのような口うるさい人の)人目を忍んで土が露出した部分に除草剤をかけにくる。今やぼくにとって、わずかに残る空き地の雑草がオアシスのようだ。

防草シートと除草剤、殺虫剤と防虫スプレー、殺菌、防カビ、防ダニ、防臭、防塵・・・。コロナ禍で、マスクやワクチンでウイルスと戦争をしてきたつもりの日本人はますます自然界から身を引き離そうとしているようだ。いや、動物園、水族館、植物園の生きものとペットを除く自然を、何の役にも立たないムダなものとして、意識の向こう側へと追いやろうとしているのかもしれない。

日本はまた大都市における産業を優遇し、農村が疲弊するにまかせてきた国としても、世界で突出している。人々の意識も農業をはじめとした第一次産業から引き離されて、自分たちが口にするものが、いったいどこからどのようにやってきたものか、ほとんどの人は何も知らないし、知ろうともしない。

日本の農山村には耕作放棄地と廃屋の目立つさびしい風景が広がっている。一九六〇年には80%近くあった食料の自給率は、今やわずか37%、残りは多大のエネルギーと金を使ってわざわざ海外から輸入している。しかも食糧の少なくとも三分の一以上を食べずにムダにしているというから、もったいない話だ。家畜用飼料もそのほとんどが輸入で、しかもその輸入飼料を11キロ使って、1キロの牛肉をつくっているという。そもそも、日本を含むいわゆる先進国の化学的・工業的農業では、1カロリーのエネルギーを得るのに、10カロリーのエネルギーを投入しているといわれる。これまた何というムダだろう。

日本のG D Pのうち第一次産業が占める割合はわずか1.2%。十年ほど前には、T P P(「環太平洋パートナーシップ協定」という名の自由貿易協定)をめぐる議論のなかで、閣僚経験もある政治家がこう言い放った。「日本のGDPにおける第一次産業の割合は1.5%。その1.5%を守るために98.5%のかなりの部分が犠牲になっているのではないか」。たった1.5%のために98・5%が犠牲になるのはけしからん。犠牲にするなら、1.5%の方だろう。要するに、T P Pによって自由貿易をさらに進めて経済成長を図るという目的のためには、たとえ農業が犠牲になったとしてもかまわない、というわけだ。こうした政治家たちにとっての関心は、ムダの多い農業を是正することではなく、農業そのものをムダなものとして切り捨てることなのだろう。たまに政治家が農業のことを熱心に話しているかと思うと、それはたいがい海外の富裕層を当てこんだ輸出用嗜好品の栽培を支援しようなどという話なのだからあきれる。

コロナ禍やロシアによるウクライナ侵攻といった危機が訪れると、食料安全保障の問題を意識せざるをえなくなってくる。しかし考えてみれば、この食料という根本的な問題をふだんあまり意識せずに、まるでそんな問題など存在しないかのように、政治も経済も進められていることこそが異常なのだ。日本は豊かな金持ちの国だとみんな信じているようだが、そのお金で食料が買えなくなったら、どうするつもりなのだろう。

アメリカの先住民にこんなことわざがある。

「最後の木を伐り、最後の魚を獲り、最後の川を汚染したとき、やっとそのときに人は気づくだろう。お金は食べられない、ということに」

どうやらぼくたちは、農業を見捨てるのか、人間と自然のいのちを育み守る本来の農業を蘇らせるのか、というぎりぎりの選択を迫られるところまで来てしまったようだ。

“革命を栽培する”

しかし、農業の暗い現実の反面に目を転じれば、そこには、太陽エネルギーを取り入れる植物と栄養を取り出しリサイクルする微生物との協力の物語が姿を現しつつある。それはまるでギリシャ神話が新しい時代の神話となって甦ったかのようだ。そもそも、四億五〇〇〇万年ほど前に登場した最初の陸上植物には、初めから、菌根菌(植物の根につながる菌類)というパートナーがいた。というより、菌根菌のおかげで、植物は植物となったのである。以来、この共生関係は今に続いている。

近年の土壌学の目覚ましい進展と並行して、多くの人々を長年支配してきた農業の常識が覆されつつある。その常識の中身とは、一つの商品作物だけを広い面積で栽培する単一栽培、高度に機械化された少人数による工業的な農地経営、化学肥料と農薬に支えられた化学的農法などである。そして、これらの前提として、ほとんどの農民が長いあいだ信じてきた、「土は耕すもの」という常識があった。実際に、今も多くの専門家たちが、「耕せば耕すほどいい」と、まるで宗教のように信じこんでいるのだ。

思い出すのは、「自然農」で知られる農民思想家、川口由一から聞いた話だ。自然農の原則の一つである「不耕起」について、彼はぼくにこう語ってくれた。

「いちど耕すと耕さざるをえなくなります。耕せば収量を一時的にあげることもできます。耕すことによって、草を制することができ、他の草に養分を吸われないことにもつながります。でも、いちど耕すと、時の流れと共に、作物の根に空気が届かず、育ちが悪くなる。あるいは種をまくのに、苗を植えるのに、作業ができないゆえに、耕し続けなければなりません。耕さなければ、土が固く閉まらず、フカフカであり続けます。耕すことによって、大きな無駄、限りなく不経済をし、本来あずかれる恩恵を自らの手で捨ててしまいます。・・・我慢して耕さないことです。そうすれば、またいのちの舞台は復活します。・・・何もしなければ・・・年々いのちがよみがえってくる・・・」

福岡正信が不耕起の「自然農法」を確立して七十余年、川口が独自の不耕起農法を確立してから半世紀、当初は世間から異端として孤立を余儀なくされた彼らの農の思想は、しかし、ゆっくりと着実に引き継がれ、今では日本各地に浸透している。そして海外でも、世界中あちこちの農民たちが、それぞれの道筋をへて、「耕さなければならない」という思い込みから自らを解放しつつあるようだ。世界各地で、自分の農場に起こった異変と経済的苦境をきっかけに、大型機械による耕起を見直す機運が高まり、さらに土壌の喪失が気候変動にも劣らない人類史的な危機を意味しているらしいという認識が広がりつつある。一方、この土壌危機は同時に絶好の機会だと感じる人もまた急速に増えているという。

D. R. モンゴメリーの『土・牛・微生物』という著書の原題はGrowing a Revolution(革命を栽培する)だ。その革命が今、実際に起きつつある、と彼は考えている。それは彼によると、「土壌の健康の革命」だ。

「農耕の始まり以来、土壌を劣化させた社会が次から次へ、記憶のかなたへと消えていった。しかし私たちは、地球規模でこの歴史をくり返さなくてもいい。土壌劣化の問題は、人類が直面する差し迫った危機の中で、もっとも認識されずにいるが、同時にきわめて解決しやすいものでもある」

モンゴメリーによれば、この革命の基礎はすでに先進的な農民たちや研究者たちによって築かれた。その人たちのもとを訪ね歩くことで、著者は、彼らがすでに「因習的な考えを打ち破り、土壌を集約的な耕作で荒らすのではなく、より肥沃にするように耕作方法を変えている」ことを目の当たりにする。肥沃な土を取り戻すことだけが成功の証ではない。収穫量を維持し、あるいは増やしながら、その一方で化石燃料や肥料や農薬などの化学製品などへの出費を減らすことで収益を増やしていたのである。

「この革命を主導する、野心的で現実的な農家のやり方の根底にある原理は、あらゆる農場、大規模なものにも小規模なものにも、ハイテクなものにもローテクなものにも、慣行(農業)の場合にも有機の場合にも有効だ。土壌の健康に重点を置くことで、希望は見えてくる。土についての考え方−−とその扱い−−を変えれば、世界に食糧を供給し、地球温暖化を防ぎ、土地に生命を取り戻す簡単で費用効果の高い手段が得られるのだ」

循環と再生のリジェネラティブ農業

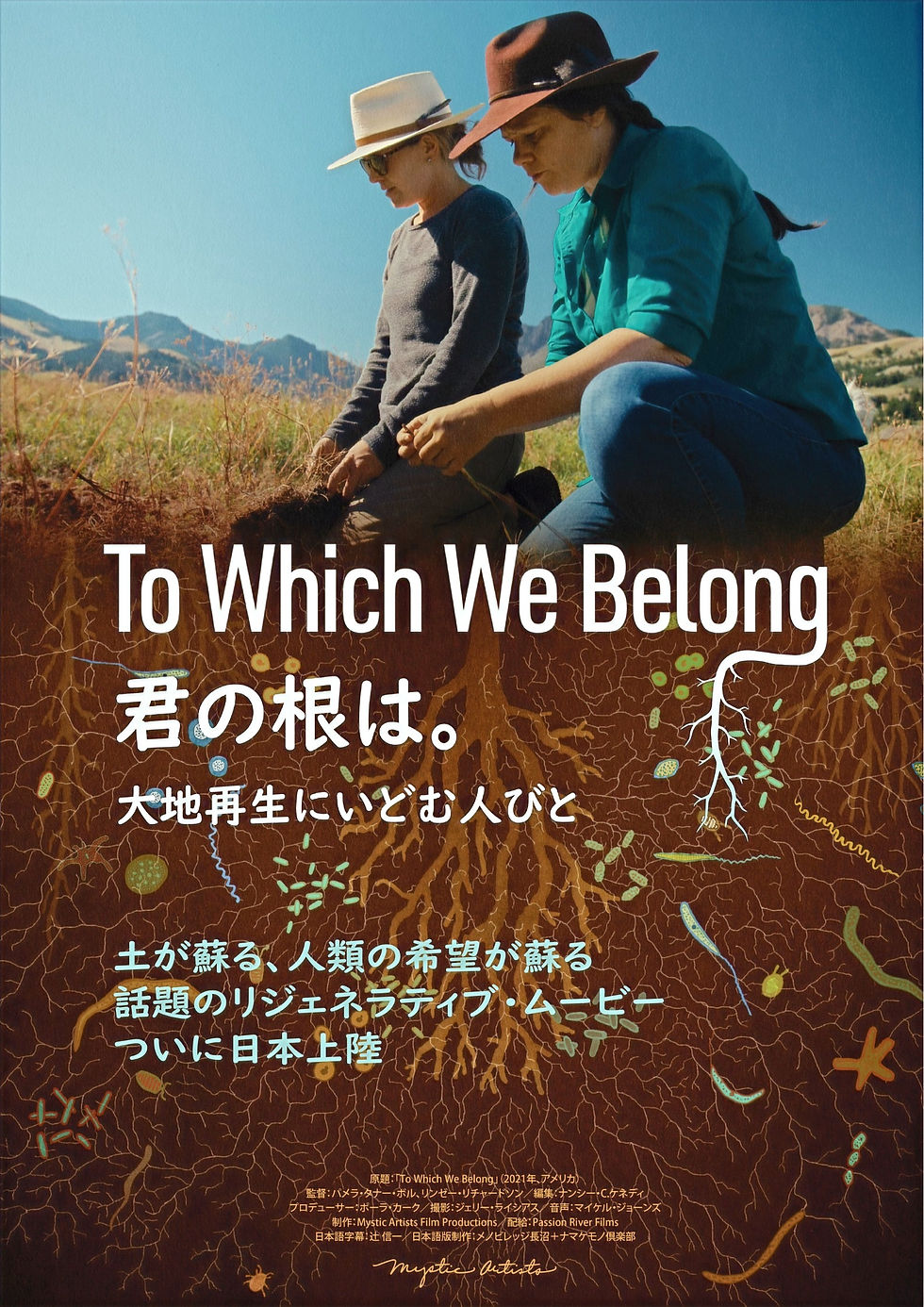

世界中に広がるこの新しい農業の潮流はリジェネラティブ農業と呼ばれている。再生型農業や再生循環農業と訳してもいいだろう。

前々回のブログで書いたように、「リジェネラティブ」という言葉は、「リジェネレーション」の形容詞だ。「繰り返す」ことを意味する「リ」と「世代」を意味する「ジェネレーション」が合体して、生死が循環する生命の営みを表している。これも前に書いたように、ポール・ホーケンによる「リジェネレーション」の定義は、「あらゆる行動や決定の中心に、生命を」、そして、「生命の未来を据えること」。

この「あらゆる行動や決定の中心に生命の現在と未来を据えること」は、あらゆる生命の活動原理なのだが、人類だけがそこから大きく逸脱してしまったのである。人類が今後、政治、経済、農業を含むすべての産業やビジネス、そして家族やコミュニティ、学校や都市といったあらゆる人間活動をいかに転換して、リジェネレーションの原理に復帰することができるか、に未来はかかっているのだろう。

さて、リジェネラティブ農業は、モンゴメリーによれば、次の三つの原則によって定義される。

① 土壌のかく乱を最小限にすること

② 被覆作物(あるいは緑肥)を栽培するか、収穫後の作物残渣を残して土壌が常に覆われているようにすること

③ 多様な作物を輪作すること

このリジェネラティブ農業を手がける農家は日本にもある。ぼくが注目しているのは、これもブログですでに紹介した、北海道長沼の18ヘクタールの土地で農業を営むメノビレッジという農場である。農場主は、アメリカ・ネブラスカ州出身のレイモンド・エップ。

絶対平和主義を掲げるキリスト教の農業共同体メノナイト派の家庭に生まれ育った彼だが、次第に、家業である大規模な工業的・化学的農業と、それを背後から支えるグローバル経済システムに違和感を覚えるようになり、やがて故郷を離れる。十数年をカナダ中央部のウィニペグで過ごし、生産者と消費者とが連携するC S A運動、有機野菜や無農薬小麦の地産地消のためのシステムづくりを手がけたあと、妻の故郷である北海道に移住した。長年の農的な営みを通じて彼は、グローバル経済のなかの農業が地域コミュニティと自然環境の双方を破壊する、暴力性に満ちたものであるということを思いしった。農民であると同時にピースメイカー(平和運動家)である、という若いときからの彼が理想としてきた生きかたを、彼は日本に来てからも、そして今も、追い求めている。

そんなレイモンドが行きついたのがリジェネラティブ農業だった。それは自然の営みに倣い、沿った農業である。自然にはゴミというものがない。落ち葉も、排泄物も、残渣も、死骸も、すべては土に還り、新しいいのちを育む土台となる。そこにはムダがない。そこには食物連鎖はあるが、暴力や戦争はない。

彼によると、メノビレッジにおけるリジェネラティブ農業の特徴は、次の七点に要約できる。

① 農場を取り巻く環境をしっかりと捉えること。ここには、土壌の状態から、農場を取り巻く社会的な状況、自分が農業をする理由までが含まれる。

② 土を掘りかえす耕耘(耕起)を最小化すること。

③ 肥料や農薬などの農業用化学製品の使用を最小化すること。

④ 被覆作物や緑肥などによって土壌が被覆されている状態を保つこと。

⑤ 田畑が多様な生物の共生できる場所であること。

⑥ 土壌中に植物の生きた根が十分に伸びていること。

⑦ 農業と家畜の放牧とを有効に組みあわせた有畜農業を目指すこと

メノビレッジには去年から30頭の羊が暮らしている。今年3月にぼくが滞在したときはちょうどラミングと呼ばれる出産シーズンの最中で、新たに16頭の仔羊が誕生した。農場の一部では、仲間の鶏卵農家が数百のニワトリを平飼いしている。外に向かって開かれたこの農場には、研修生、ボランティア、見学者などが絶えない。それは、蘇生(リジェネレイト)しつつあるコミュニティのハブだ。

二月末に始まったロシアのウクライナへの侵攻を受けて、メノビレッジでも平和を祈る礼拝が行われていた。また若者たちの呼びかけで、各地とオンラインでつながる討論会「戦争、I care…」が開かれ、ぼくもレイモンドと共に参加させてもらった。そこでレイモンドは、曽祖父とその家族が1870年代にウクライナからアメリカへと移住したこと、その際にトランクの隙間に詰め込んできた小麦の種子が、その後、アメリカに広まって多くの人々の糧となったこと、その種子を今、メノビレッジの畑でも育て始めていること、を語った。そして、改めて、農民であることと平和をつくることとが一つに融合しているような生きかたをしていきたい、という決意を述べたレイモンドは、オンラインで参加した若者たちに向けて、「あなたたちのために祈っています」と締めくくった。

引用文献

デイビッド・モンゴメリー『土・牛・微生物 文明の衰退を食い止める土の話』(築地書館)

デイビッド・モンゴメリー『土と内臓 微生物がつくる世界』(築地書館)

ポール・ホーケン編著『リジェネレーション 気候危機を今の世代で終わらせる』(山と渓谷社)

川口由一・辻信一 『自然農という生き方 いのちの道を、たんたんと』(大月書店)

コメント